パーキンソン病

特化で開いた、

介護現場の今と未来

パーキンソン病のケアに特化した

介護施設「PDハウス」を運営する

株式会社サンウェルズ。

大学との連携によるパーキンソン病の

研究への貢献も期待されています。

東証プライム市場に上場し今後も

成長が期待される業界のパイオニアの

全貌に迫ります。

専務取締役

経営戦略本部長

長山 知広

常務取締役

運営本部長

越野 亨

経営理念に込めた思い

サンウェルズの成り立ちと概要についてお聞かせください。

越野 2006年に石川県金沢市で創業しました。当初は地元で24時間看護体制を整備した医療に特化した住宅型有料老人ホームや、グループホーム、デイサービス等を運営していましたが、その中でパーキンソン病のケアは末期がんやALSなどの難病の方と比べ提供するサービスや質が全く違うこと、またそのニーズの多さを実感したことから、パーキンソン病に特化することを着想、最初の「PDハウス」を2018年に開設し、その後全国展開することになりました。

経営理念の「自らが輝き、人を元気にする」についてお聞かせください。

長山

社名の由来はロゴにも使われている太陽の「SUN」と福祉の「Welfare」を足したもので、「自らが輝く」という意味が込められています。介護の仕事は、“患者さんのため、お客様のため”という思いが強く、働く側がとても大変な思いをしてきました。介護は、お客様に笑顔になっていただくことが一番大切ですが、そのためには社員が元気で明るく働くことができなければ、お客様に笑顔を提供できません。当社の代表である苗代には、創業当初からこうした想いがありました。

社員の待遇も社風も社内制度も、まずは社員を輝かせることが念頭にあります。経営理念の「自ら」は会社であり社員のこと「人を元気にする」とはお客様はもちろん、取引先様も元気に輝かせたいという想いが込められております。

ミッションについてもお聞かせください。

長山 ミッションの一つに「介護サービスに進化と変化を」とあります。私たちは今まで、お客様のニーズに合わせたものを取捨選択しながら、事業を拡大してきました。例えば、古民家を活用した施設やエステティシャンがいる施設などもその一つです。今後も、常に地域やお客様の声に耳を傾け、新しい介護サービスをその地域へ提供して参ります。

「福祉の職場をもっと魅力的に」というミッションもあります。これまで介護の仕事は働く側がとても大変な思いをしてきました。代表の苗代は創業当初から「日本一給料の高い介護会社を作りたい」と話しており、その想いが込められています。

パーキンソン病専門だからこそ

「できること」

経営戦略でも中心に位置付けられるPDハウスについて教えてください。

越野 特徴として3つの大きな柱があります。1つ目は神経内科の専門医の訪問診療が受けられる体制があること。2つ目が専門医監修のリハビリプログラムと、リハビリを手厚く受けられる体制があること。3つ目が24時間の服薬管理と訪問看護です。特に状態の急変がある疾患ですので24時間体制は重要です。

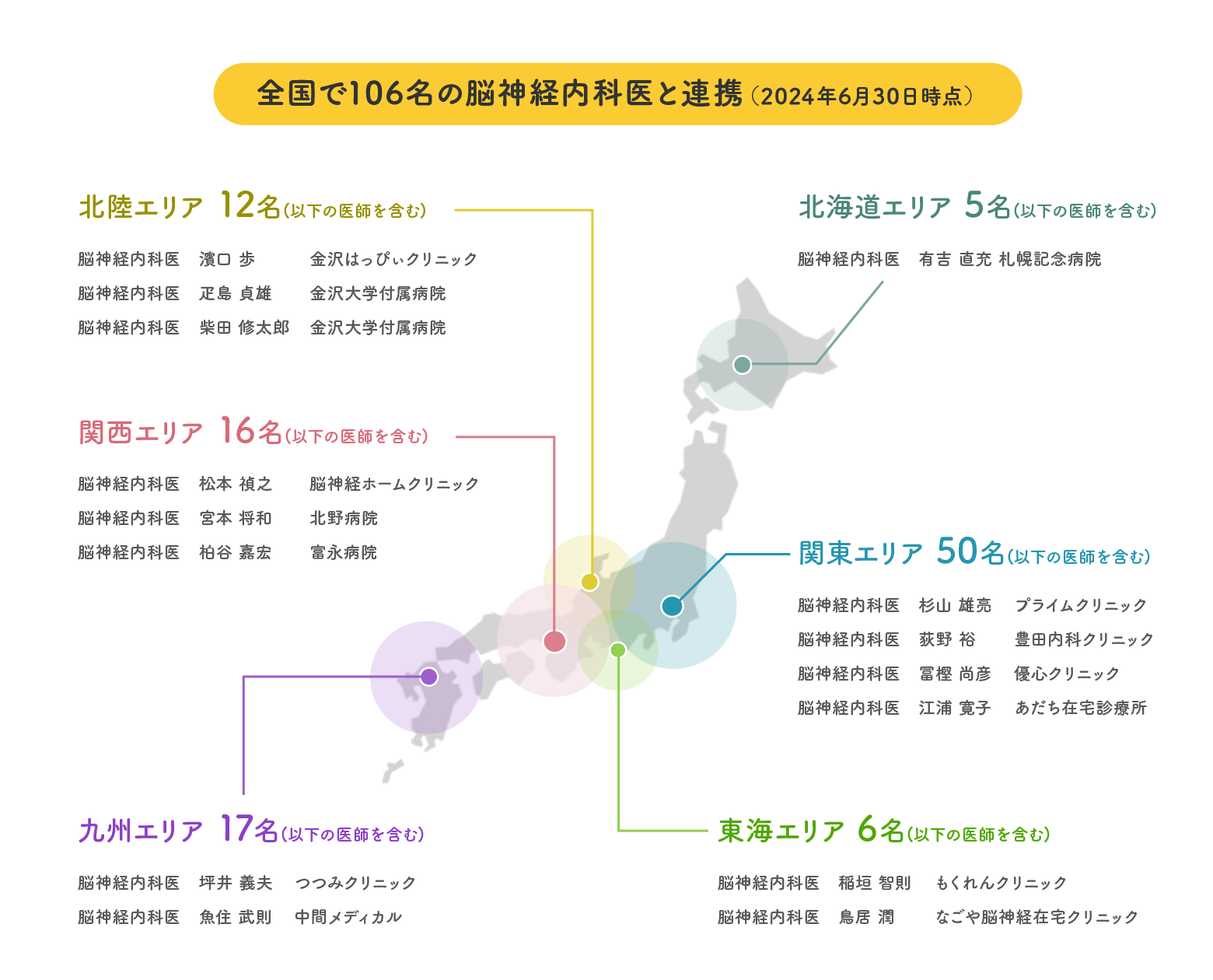

専門医との連携は、なぜ求められるのでしょうか。

長山 パーキンソン病は進行性の神経変性疾患であり、病状に合わせた薬のコントロールが必要ですが、適切な診察ができる専門医が住まいの地域に必ずしもいるわけではありません。患者さんの多くは3ヶ月に1回程度、専門的な診療が可能な大きな総合病院へ出向き、待ち時間と診察で半日から1日を費やしています。病状が悪くなると病院へ通うことすら難しくなり、患者さんにとって、それが一番苦しいところです。

一方PDハウスでは、専門医が月に2回診察に来てくれます。手厚い療養環境の中で、通院の手間なく生活ができます。

また、パーキンソン病においては、薬の飲み方や頻度がとても重要です。多い方は起きている間1時間ごと、計12回にもなります。それをご本人やご家族が管理するのはとても難しいのですが、PDハウスに来られてからは適切な服薬により、状態が大幅に改善した例があります。私自身、PDハウスを運営していく中で、専門治療の重要性を強く感じています。

手厚いリハビリ体制についてはどうでしょうか。

越野 パーキンソン病においては、効果的なリハビリテーションの継続も大切です。本来、介護施設には必ずしもリハビリスペースを設ける必要はないのですが、PDハウスにはリハビリを希望して入所される方が多く、スペースを広く取り、専門機器を揃え、専門職を配置しています。内装もパーキンソン病の方が歩きやすいような模様や色にするなど専門施設ならではの工夫を凝らしています。このような環境で、専門医監修のリハビリプログラムを受けていただけます。

長山 一方でリハビリプログラムは、未だ発展途中でもあります。というのも、後期パーキンソン病の方に対しては、エビデンスのあるリハビリプログラムが少ないのです。私たちは、筋トレやダンスなど効果が実証されているものと、可能性があるものを組み合わせて、1つのパッケージとして実施しています。可能性があるものに関しては、実証を重ね、その効果を研究者が検証し、スタンダードメニューにしていく、といったことも行っています。

自社のためではなく、医療全体への貢献も期待できますね。

長山 そうなることを私たちも願っております。大学との連携にも力を入れており、介護系の企業としては順天堂大学初の共同研究講座を開設しています。

大学病院では、後期パーキンソン病の患者さんは通院が難しくなり、結果としてデータが少ないという課題がありましたが、PDハウスにはそのような方々が多くいらっしゃいます。入居する方々の一般的なパーキンソン病の評価データに加え、心拍などの健康データ、睡眠時のバイタルデータなど、様々なデータを提供し、研究に役立ててもらっています。

またパーキンソン病の方は転倒することが多いのですが、センサーやカメラで捉えた転倒前後の画像データの解析も進められています。ゆくゆくは転倒前にアラームが出せるようになるのが理想です。

フロリダ大学病院との共同研究も2024年6月からスタートしました。同大学はアメリカでは希少なパーキンソン病に関するビッグデータを持っているので、それを活用したリハビリプログラムの共創など、最新のケアに役立つ研究ができることを期待しています。

パーキンソン病に特化した

リハビリプログラム

神経内科の専門医師監修によるリハビリ

プログラムを状態に応じ提供しています。

画像は拡大できます

神経内科専門の

医師による訪問診療

脳神経内科病院と連携し、

専門の医師が訪問診療を行う事で、

入居後も専門的治療を継続

できる体制を整備しています。

画像は拡大できます

24時間体制の看護

看護師が24時間365日対応することで、

細かな症状の変化や副作用の状況も

適切に把握した服薬管理をおこなっています。

重度になっても「急変時や看取りにも

対応出来る体制」を整備しています。

画像は拡大できます

「ここに来てよかった」

というお客様の声

パーキンソン病に特化することで、様々な相乗効果が生まれているのですね。

長山 それはハード面やソフト面に限りません。パーキンソン病は、すくみ足や筋肉固縮、姿勢障害といった目に見える病状がありますが、患者さんにとってつらいのは、実は自律神経障害や認知障害、便秘や嗅覚障害といった見た目にはわかりづらい非運動症状なのです。

“薬のオンオフ”もそうです。薬が切れると状態がまったく変わり、眠るようになったり、喋れないようになったり、ご飯が食べられないこともあります。PDハウス以外の施設においてはそれを「さぼっている」「自分でやれるのにやらない」などと、周りの人から責められることもあると聞きます。

一方PDハウスでは、職員が病気のサイクルや症状を理解していますし、何より他の入所者様もパーキンソン病の方ですので、お互いに理解し合えるのです。そのコミュニティが患者さんにとっての安心材料になります。思い切って、疾患を絞った専門施設にしたことで、想像以上の相乗効果がありました。

利用料金の設定について教えてください。

越野 若くしてパーキンソン病を患った方は、薬も高額ですし、治療にお金を使ってこられています。また適切なケアをすれば天寿を全うできる予後の長い病気ですから、私たちとしてもできるだけ価格を抑えて入居いただきたいと考えていますので、エリアごとの賃料相場を考慮しながら、無理のない料金設定になるよう心掛けています。

入居された方やご家族からは、他にどのような声が聞かれますか。

越野 まずは、スタッフの多さには皆さん驚かれます。施設の形態から公的保険は介護保険と医療保険の両方を使いますが、一方で、例えば50床の施設に65人程度のスタッフがいるなど手厚い人員体制になっています。

また、圧倒的に多いのが職員、特に看護やリハビリ担当職員への感謝の言葉です。今までできなかったリハビリが、回数も含めてとても満足のいくレベルで受けられているという喜びの声は多いです。他にも、別の施設から移ってこられたお客様が、同じ疾患同士だからこそわかり合える、「ここに来てよかった」と話されることもありました。

一般的に有料老人ホームに入居する際には利用料金や場所といった条件で選ばれることが多いですが、医療機関を内科や外科といった診療科で選ぶように、パーキンソン病といえばPDハウスというような形で選ばれることが増えてきたように感じます。これはこれからの新しい介護施設の選び方だと思います。

職員が自らの成長を

喜べる環境づくり

人材の育成について教えてください。

長山 新しく入職する人のうち、それまでのキャリアの中でパーキンソン病に集中してケアや看護をしてきた人は実はとても少ないのです。最初はとまどいますが、毎日の職務内容がパーキンソン病のケアに特化しているからこそ、集中して専門性を深められるという効果があり、半年、1年と経つうちに、知識も理解力も増し、対応スキルも身につきます。

一般的な介護施設では経験できない、複雑な服薬管理や、機器を使ったデバイス治療など、最新の治療方法に触れることができますし、大学の教授が現場へ来て直接教えてくれることもあるなど、魅力的な学習環境だと思います。

PDライセンス制度も作られたそうですね。

長山 1年ほどかけて制度設計を進め、2024年1月からPDライセンス制度を導入しています。パーキンソン病のスペシャリスト集団の育成が目的ですが、一方的に勉強しろというだけではなく、勉強や資格を持つことに興味を持ってもらうための社内資格制度です。等級は3級から1級とし、制度開始から半年ほどで約1,500人が3級に合格しています。

スペシャリスト

集団を育成

PDライセンス制度

PDハウスでは、職員にパーキンソン病のプロとして自信を持ってサービスを提供してほしいという想いから、パーキンソン病のスペシャリスト集団の育成を目標に「PDライセンス制度」を導入しました。下記の通り、到達スキル別に等級を分け、それぞれに手当などを設定し、より上位の級を目指すことで、知識と収入を同時に増やせる制度としています。

画像は拡大できます

魅力的な職場づくりへの取り組みについてもお聞かせください。

越野 健康経営戦略マップを作成しました。健康でなければ良いサービスを提供できません。マップでは「体の健康」「心の健康」「働き方」にカテゴリを分けて、それぞれに数値目標を設定し、それを促進するための指標を設けて取り組んでいます。策定から間もないので、全社的な浸透を目指しています。

定着管理課という部署もありますね。

越野 現在でも低い水準ですが、離職率を全社的に下げていくために、各施設がどのような状況か、適正な運営ができているかチェックする機関として本社が機能しています。施設のリーダーに言えないことも、本社のスタッフに話をできる機会にもなっています。

長山 他にも内部通報制度はもちろん、職員相談窓口が別にあり、直属の上司に相談しづらいことも相談しやすいように、いくつかのチャンネルを用意して本社と連携するようにしています。

140施設はあくまで通過点

今後の成長戦略についてお聞かせください。

長山 PDハウスは2024年6月時点で35施設、定員数1,880名ですが、2030年3月期で140施設、定員数7,700名まで拡大することを目標としています。ただ、この数字は通過点です。現在、全国に19万人のパーキンソン病患者がおり、そのうち施設で生活せざるを得ない方が約7万8,000人います。私たちの掲げた7,700名というのは10%に満たない数字ですから、展開の余地は十分にあります。

現在は東京、大阪など大都市圏中心の施設展開ですが、地方にも開設してほしいという声をたくさんいだたいています。地方は採用面に課題がありますので、大都市圏で職員をしっかりと育成し、地方に派遣してPDハウスのサービスを広くお届けできる体制を中長期的に築いていきたいと思います。

そうした戦略のなかで、新たな事業展開についてはいかがでしょうか。

長山 新たに、在宅療養者向け訪問看護事業を開始します。パーキンソン病ではあるもののまだ施設に入る必要がない方にもPDハウスのノウハウを自宅でも享受していただけるように進めています。

今後、介護業界もしくは社会の中でどのような存在を目指しますか。

長山 私たちは医師ではなく介護を提供する側として、パーキンソン病に対して成長を続ける必要があります。この分野は日本ではまだ少ないですし、世界でも同様です。私たちがパイオニアとなり、この領域で事業を広げながら走り続けたいと思います。

HCMがPDハウス東大阪を保有しました。HCMに期待することをお聞かせください。

長山

パーキンソン病は予後が長いため、入所者の方が施設にお住まいになる期間も長く、安定した稼働が期待できます。また、新規開設を継続しておりますが、新規オープンから半年程度で満床になっており、既存施設の平均稼働率は93%と好調を維持しております。

東大阪のように新規開設にご協力いただくことも含めて長期的な良いお付き合いができるのではないかと考えます。

最後に投資主の皆様へのメッセージをお願いします。

長山 これからもパーキンソン病のケアに特化したサービスに磨きをかけ、関係する皆様に喜んでいただけるよう頑張って参ります。引き続きよろしくお願いいたします。